「選出好公司只是第一步喔,一筆好投資不僅要買對好公司,還得買在好價格!什麼是好價格?不是低價就是好喔!今天讓我們來認識一般投資人最常用的評估工具『本益比』吧」

本益比=每股股價 ÷ 每股淨利

本益比,英文Price to Earnings Ratio,簡稱P/E,計算公式是 每股股價 ÷ 每股淨利(後者又簡稱EPS,Earnings Per Share);也可以運用公司的 總市值 ÷ 總淨利 獲得相同的計算結果。

本益比13.5倍代表的意思是,假設蘋果公司每年每股都能賺2.08元,那麼以當時的股價(28.26)投資,需要13.5年「回本」。不過,截至2023年9月,蘋果的年度每股淨利已成長至6.13元,同期收盤價171.21元,本益比也提高到27.9倍。

由此可見,本益比其實是一個動態的評價指標,在特定的前提下(例如分母的淨利不變),本益比越低代表股價越便宜、「回本」的時間越短;反之,本益比越高則股價越貴。然而,由於公司的淨利和股價都會隨著時間變動,所以使用時必須瞭解這個方法本身的侷限。

一般來說,淨利穩定(成長)的公司,本益比通常比較具有參考價值。但如果是轉機型(由虧轉盈),或是景氣循環型的公司,淨利會大幅波動,甚至發生虧損,那麼就比較不適合用本益比分析。

除此之外,不同公司、不同行業、不同國家,本益比的水平都會不同,甚至連同一家公司,在不同的時期,本益比也會因為市場的評價改變而不同。

舉例來說,蘋果公司在2016~2019年之間,年度最低本益比介於10~12倍,年度最高本益比介於13~24倍。也就是說,如果等到股價下跌至接近本益比10~12倍的區間時進場投資,很有可能買在低點。

不過,到了2020~2023年,蘋果的年度最低本益比卻大幅提升到16~20倍,也就是以往的高本益比,卻成了現在的低本益比。這時投資人如果還是根據以往的印象,可能就會等不到適合的買點,使得本益比的實用度大幅降低。

除了蘋果,Google也是本益比區間相對穩定的公司。

但是像亞馬遜(Amazon),或時下火熱的AI晶片領導廠商輝達(Nvidia),其本益比的區間就非常不穩定,甚至因為公司產生虧損或沒有獲利,使得本益比變得不具參考價值。

(註:關於本益比年度高低點的圖表,由於我還沒找到現成的圖像工具,所以是自行整理計算,或許未來可以利用AI協助統計分析)

實務上在評估公司股價時,除了本益比之外,還有股價淨值比(P/B)、股價營收比(P/S)也都是常見的評價方式,基本的邏輯和本益比相似,但也各有其侷限。

另外還有據說是股神巴菲特所採用的「現金流折現法(DCF)」,不過以我的能力,我認為這個方法理論上很理想,實際應用卻很不容易,所以暫不在此討論。

由此可見,評估公司的價格真的是一門藝術,需要時間和經驗累積,因為各種方法都有人使用,但也都有其盲點。

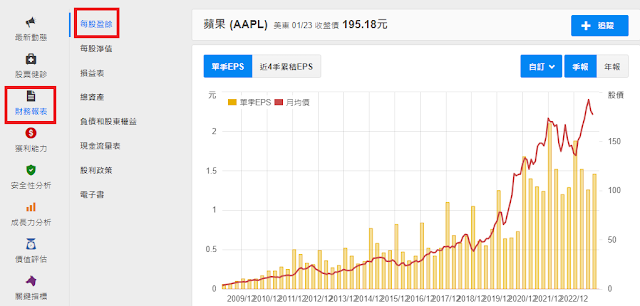

以我個人來說,除了參考本益比之外,我更在意的是公司的獲利趨勢,因為長期來說,大部分公司的股價和獲利的走勢是呈現高度正相關的,特別是成長率的變化,例如當獲利陷入衰退,股價通常就比較難有表現空間;反之,股價就有上漲的機會,這也是我們在投資時可以觀察留意的地方。

圖片來源:財報狗

🤔看完本文之後請想一想:

- 什麼是本益比?使用本益比有什麼要注意的地方?

- 試著分析1~5家自己感興趣的公司的本益比趨勢,你有什麼發現?

問問豬力安老師👉任何有關理財教育的問題,都歡迎透過Line官方帳號洽詢

根據最新報導,股神巴菲特旗下Berkshire Hathaway公司今年第二季大幅減持蘋果 (AAPL)股票,賣出約3.89億股,剩餘約4億股。由於BRK的蘋果股票成本基礎僅為每股34美元,根據《巴隆周刊》估算,該公司在第二季平均銷售價格約為186美元

回覆刪除